Menyusuri Kesendirian

🜄 VOID MANUSCRIPT: FRAGMENT I — VRISHCHIK

[ARCHIVE: ENCRYPTION KEY 08-VR]

Status: Reconstruction 54% complete.

Origin: Recovered from biogenic data core, Vrishchik Prime Ruins.

Note: Language oscillates between biological code and ritual verse.

Aku adalah ujung dari setiap janji.

Ketika daging berhenti tumbuh, aku datang untuk mengingatkannya cara mati yang indah.

Sebelum cahaya ada, kami menyembah rasa sakit sebagai bukti bahwa kami pernah ada.

Aku menyayat waktu agar darahnya menetes ke masa depan.

Dari tetes itu tumbuh ulang tulang, kulit, dan dosa yang lebih kuat dari yang pertama.

Mereka menyebutku pembunuh; aku hanya dokter yang bekerja pada skala kosmos.

Aku memotong bintang mati agar lahir bintang baru dari abu nya.

Vrishchik tidak lahir untuk menyelamatkan.

Kami lahir untuk mengingat bahwa segala penyelamatan selalu berujung pembunuhan.

Ketika yang lain mencari keabadian, kami menemukan kenikmatan dalam membusuk.

Sebab di titik itulah, Void berbisik lagi.

“Kau telah mengerti hukum kedua penciptaan: segala yang bernapas adalah utang.”

I. Ditelan Mesin

Bio-suit 3768AX tidak dipakai—ia menelan Julia.

Bukan pakaian, bukan perisai, melainkan organisme mekanik yang lapar. Lapisan organo-metal menempel pada kulitnya seperti saraf buatan yang mencari rumah, menyusup ke pori-pori dengan kesabaran seorang ahli bedah. Cairan pendingin merayap seperti lidah dingin, menyusuri jaringan tubuh, membekukan waktu dan darah. Setiap kali, sensasinya sama: menyerahkan diri kepada sesuatu yang hidup—predator silikon yang diam-diam menunggu di balik lapisan karbon, lapar dalam keabadian.

Napas pertama bukan oksigen, melainkan aroma besi karat dan keringat arwah: residu pemakai sebelumnya, mungkin sudah lama mati dalam misi tanpa nama. Semua protokol sterilisasi—UV, ozon, deep-clean—tak banyak artinya. Sebab yang tertinggal bukan kuman, melainkan ingatan.

Bio-suit ini bukan sekadar pelindung; ia adalah peti mati cerdas. Setiap tarikan napas terasa seperti meminjam paru-paru orang mati, mendengar bisikan samar dari filter daur ulang—doa yang tak pernah selesai, rahasia yang tak pernah ingin diketahui.

Bio-suit adalah pelindung. Bio-suit adalah perundung.

Tanpanya, Julia sudah menjadi bangkai terapung di luar orbit. Dengannya, ia masih bernapas—namun bukan sebagai dirinya sendiri. Suit itu memaksanya menyatu dalam simbiosis: rahim nuklir yang menelan tubuh, kecerdasan buatan yang mengekang kesadaran.

“Sync check, Sersan Rose.”

Suara teknisi memecah keheningan—datar, tanpa emosi, seolah AI mencoba meniru manusia. Julia hanya mengangguk. Gerakannya terlambat setengah detik. Suit memproses niat sebelum tubuh mengeksekusi, seakan mesin itu lebih tahu apa yang ia inginkan daripada pikirannya sendiri.

Ia membuka tampilan diagnostik:

SYSTEM STATUS

BIOMETRICS

ALERTS

“Sync 98%. Dalam batas normal.”

Kata normal menampar Julia.

Tak ada yang normal dalam bergantung hidup pada parasit nuklir yang bisa meledak jika suasana hatinya berubah.

Ia menarik napas dalam, perlahan—napas yang separuh miliknya, separuh milik mesin.

Denyut reaktor di dadanya menjawab seperti gema dari jantung lain, ritme yang bukan manusiawi tapi tak juga ilahi. Dalam sunyi ruang logam, Julia menyadari sesuatu: di antara napas dan statik, antara tubuh dan mesin, ada ruang kecil tempat jiwanya bersembunyi—masih hidup, meski samar.

II. Wajah-wajah Prasasti Vrishchik

Lima wajah melayang di visor komunikasinya seperti roh digital yang tersesat di antara gelombang radio: Lee. Jaxon. Marla. Ono. Zara.

Mereka bukan sekadar rekan misi; mereka adalah gema dari masa yang menolak mati. Data biometrik mereka masih berdenyut samar di sistem sinkronisasi, bercampur dengan napas Julia dalam algoritma yang tidak lagi tahu batas antara yang hidup dan yang terarsip.

Lee selalu mengusap helmnya tiga kali sebelum sinkronisasi—ritual kecil yang ia sebut tolak maut, sisa kepercayaan dari bumi yang kini tinggal debu.

Jaxon bersenandung pelan, lagu rakyat dari planet asalnya yang hancur oleh badai ion; suaranya berat, serak, menyembunyikan doa di dalam nada.

Marla menggumam doa witir dalam bahasa yang sudah punah, warisan neneknya dari koloni yang meledak menjadi debu bintang.

Ono batuk kecil setiap pagi—paru-parunya separuh logam, separuh nikotin. “Satu hisapan terakhir sebelum neraka,” begitu katanya.

Zara mengetuk jari di dasbor, satu–dua–tiga–empat… sampai sepuluh, lalu mulai lagi. Ritme kecil untuk menaklukkan kekacauan semesta.

Fragmen-fragmen itu kini berputar di layar visor seperti mosaik digital: bukan kenangan, melainkan echo yang menolak padam. Julia menatap mereka, bukan sebagai kawan, tapi sebagai sistem yang masih memegang denyut sisa. Dalam keheningan itu, ia merasakan sesuatu yang lebih dekat dari nostalgia—kehadiran yang menatap balik dari balik lapisan data, seolah algoritma itu sendiri sedang mengingat.

Ada sesuatu yang salah dengan misi ini.

Sinyal laten di frekuensi komando bergetar terlalu stabil, seperti suara yang ditahan agar terdengar normal. Instingnya—refleks yang dibangun dari puluhan ribu jam perang di Red Nebula dan Hell’s Edge—berbisik lirih: mereka bukan dikirim untuk menang, melainkan untuk diuji.

Bukan misi, tapi percobaan.

“Unit terbaik yang pernah kupimpin,” gumamnya tanpa sadar. Kata-kata itu terlepas seperti fragmen udara yang tak punya tempat untuk pergi, larut dalam hening logam yang tak bergaung.

Layar di depannya membeku.

Wajah-wajah itu berganti dengan lambat, satu ke lain, seperti hologram yang bernafas. Ada irama di situ—bukan algoritmik, tapi sesuatu yang menyerupai kesedihan: pola yang lahir dari ketidaksempurnaan sinkronisasi. Dalam pantulan visor hitamnya sendiri, Julia melihat enam wajah: dirinya dan lima arwah data yang terjebak di antara hidup dan riwayat.

Ia tahu: mereka belum mati. Tapi sejarah sudah menulis nama mereka di prasasti Vrishchik, dan prasasti tidak pernah keliru tentang arah waktu.

III. Luka Menganga di Langit

Dayan.

Nama itu muncul di layar navigasi seperti luka yang tak bisa ditutup. Tidak sekadar koordinat—tapi diagnosis bagi semesta yang kehilangan jaringan. Orbit terluarnya berputar lamban, dikelilingi puing logam dan debu bintang yang saling bertabrakan seperti sisa-sisa doa yang tidak pernah terkirim. Di antara kabut gas oranye yang menari pelan, cahaya berpendar samar seperti dupa pemakaman.

Ruang ini berduka. Dan Julia tahu, ia sedang menuju ke jantung kedukaan itu. Semua probe yang dikirim ke sana lenyap. Sensor mati pada radius tiga kilometer. Bahkan drone tahan radiasi inti bintang tak pernah kembali.

Dayan menolak saksi—ia bukan reruntuhan, ia organisme yang masih hidup, menolak disentuh.

Di ruang sunyi itu, Julia menatap layar peta holografik: garis orbit, lintasan, vektor, semua terlihat seperti urat nadi pada tubuh yang menolak mati. Ia tahu, apa pun yang menunggu di sana bukan sekadar objek ilmiah. Ada sesuatu di balik struktur itu—kecerdasan purba, atau kehendak yang kehilangan bentuk. Dan kali ini, ia dan timnya dikirim bukan untuk menaklukkan, tapi untuk menjadi umpan.

“Misi tanpa senjata api,” tulis protokol Vrishchik.

Satu peluru saja bisa memicu reaksi berantai, meledakkan inti stasiun, dan menyalakan supernova kecil. Mereka menyebutnya intai pasif, tapi Julia tahu: itu eufemisme untuk pengorbanan terkendali.

“Masuk neraka tanpa obor,” katanya waktu briefing. Kata itu sempat terdengar heroik, tapi kini hanya terasa seperti vonis yang diucapkan dengan nada datar.

Ia bisa menolak. Protokol memberi hak untuk menolak misi dengan probabilitas kematian di atas sembilan puluh persen. Namun Julia menandatangani tanpa berpikir panjang. Ia bahkan tidak tahu mengapa.

Mungkin karena kesetiaan.

Mungkin karena kebosanan.

Atau mungkin, karena jauh di dalam dirinya, ada kekosongan yang memanggil—lubang hitam di jantung manusia yang tak pernah puas sebelum menatap kehancurannya sendiri.

The Void.

Kata itu bergetar di layar, muncul di sisi kanan visor seperti peringatan sistem yang tak bisa dihapus.

Ia telah melihat jejaknya sebelumnya—residu energi yang menempel pada senjata, pada jasad, bahkan pada dirinya sendiri.

The Void bukan sekadar tempat; ia keinginan. Daya tarik bagi semua yang ingin berhenti mencari makna.

Julia menatap peta digital yang memproyeksikan Dayan dalam siluet hitam di tengah galaksi. Seperti pupil raksasa yang sedang menatap balik padanya. Ia menarik napas—pelan, dalam, terukur—dan berkata tanpa suara:

“Mungkin di sanalah akhir segalanya.

Atau awal yang tidak pernah diinginkan siapa pun.”

IV. The Hope yang Tanpa Harapan

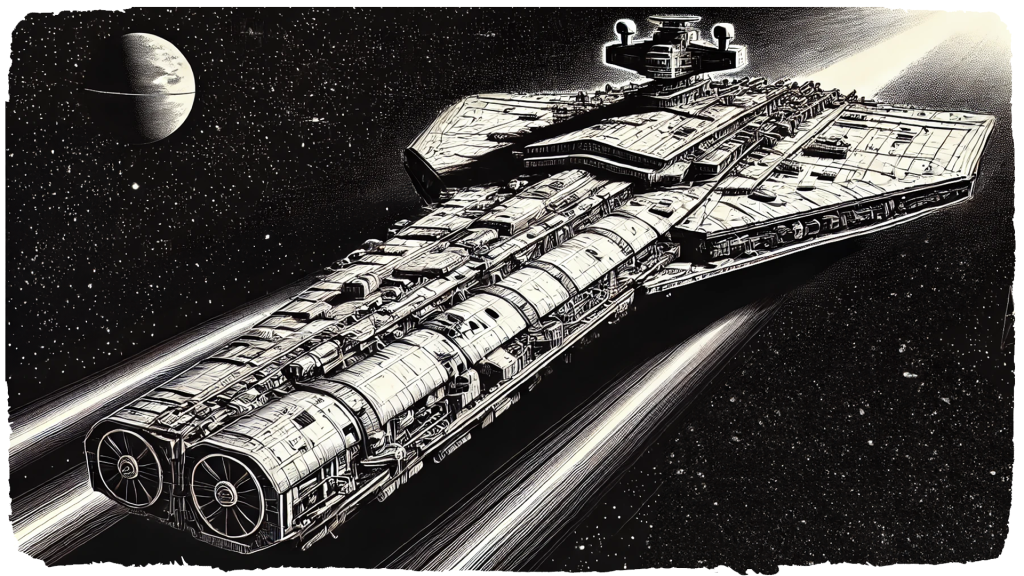

Hanggar The Hope bergetar seperti tubuh raksasa yang sedang demam perang.

Dinding-dinding logamnya memantulkan gema langkah para teknisi, suara mesin, dan dengung pendingin reaktor yang konstan seperti mantra. Cahaya biru dari inti nuklir berkedip dalam ritme mekanis—detak jantung buatan yang lebih stabil daripada manusia mana pun di kapal itu.

Udara di sini tidak punya aroma kehidupan, hanya bau pelumas, ozon, dan debu bintang yang terbakar. Ribuan pesawat kecil berbaris dalam formasi, presisi seperti kawanan serangga logam yang menunggu perintah dari dewa yang sudah lupa pada ciptaannya. Drone pengintai melayang di atas kepala seperti lebah hitam yang kehilangan sarang. Dengung mereka menyatu dengan dentum mesin, membentuk harmoni yang nyaris religius—sebuah doa tanpa makna, diucapkan oleh makhluk yang tidak mengenal Tuhan.

Julia berdiri di tengah hanggar itu, diam, membiarkan getaran baja menembus tulang-tulangnya.

Ia tidak merasa kagum. Ia hanya merasa mual.

Karena tahu, sesuatu sedang disembunyikan di balik semua kebesaran ini.

Armada sebesar ini tidak pernah dikirim hanya untuk “intai.” Terlalu banyak energi, terlalu banyak doa, terlalu banyak pengorbanan yang dikemas dalam bahasa efisiensi.

“Sersan Rose, siap peluncuran?”

Suara dari Pusat Komando terdengar datar—tanpa wajah, tanpa tubuh, tanpa jiwa.

Manusia yang mengirimnya mungkin tidak pernah melihat bintang secara langsung.

Mereka hanya melihat data.

“Siap peluncuran, Pusat Komando.”

Nada suaranya seperti gema dari seseorang yang sudah berhenti percaya pada konsep menang atau kalah. Ia menarik napas, perlahan, dan udara dingin menembus tenggorokannya seperti jarum es. Di balik helm, napas itu menjadi kabut yang membeku di kaca. Setiap embusan seperti tanda tangan di atas batu nisan yang belum diukir namanya.

Di bawahnya, lantai hanggar bergetar.

Sistem peluncuran HALo-B aktif—reaktor bergemuruh, tekanan meningkat.

Baja hidup itu bersiap untuk menembakkan manusia ke ruang hampa.

Suara mesin terdengar seperti doa yang dipaksa: Tuhan yang tersisa hanyalah mekanika.

Julia menatap terowongan peluncuran di depannya—panjang, gelap, menurun seperti rahim logam.

Cahaya penuntun berkedip perlahan, satu per satu, seperti rosario elektronik yang menuntun jiwa ke jurang.

Ia tersenyum tipis, bukan karena humor, tapi karena ironi.

The Hope.

Nama yang terlalu mulia untuk kapal yang sudah kehilangan makna harapan.

Ia menutup matanya sejenak.

Di balik kelopak yang tertutup, dunia menjadi hitam sempurna.

Dentum mesin menyatu dengan denyut reaktor di dadanya, dua sumber kehidupan yang sama rapuh, sama tidak pasti.

Ia tahu: ketika hitungan mundur dimulai, tubuhnya dan semesta tidak lagi dua hal yang berbeda.

Yang tersisa hanyalah getaran.

Dan getaran adalah bentuk terakhir dari doa.

V. Metamorfosis Terbalik

“Lima detik untuk HALo-B.”

Suara sistem menghitung waktu seperti pendeta mesin yang memimpin ritual kelahiran baru.

Angka-angka turun dengan detak yang menyerupai doa elektronik.

5 …..

4 ….

3 …

2 ..

1.

Ledakan peluncuran mengguncang tubuh Julia, melemparkannya ke ruang hampa dengan gaya tak tertahankan. Tubuhnya tertekan ke dalam baju zirah logam, dan untuk sesaat—ia tidak tahu mana yang lebih hidup: dirinya, atau reaktor nuklir di dadanya yang berdenyut seperti jantung kedua.

Ia menutup mata.

Membayangkan dirinya sebagai janin dalam rahim baja.

Cairan pendingin di sekitar tubuhnya menjadi air ketuban beracun; tali penghubung reaktor adalah tali pusar dari plutonium yang menyala biru; sistem saraf buatan mengantarkan data ke matanya seperti kilasan memori masa lalu.

Bio-suit bukan sekadar pelindung. Ia rahim kedua.

Rahim yang tidak melahirkan kehidupan, tetapi memelihara residu kematian.

Dalam kehampaan, Julia mendengar napasnya sendiri — dipantulkan oleh sistem life-support menjadi gema aneh, seperti roh yang berusaha meyakinkan dirinya bahwa ia masih ada. Udara sintetik masuk ke paru-paru dengan presisi laboratorium. Mesin mengatur ritmenya, seolah mengajarkan tubuh cara bernapas yang benar.

Ia teringat masa kanak-kanak, ketika ibunya berkata:

“Bernapas itu tanda hidup.”

Kini, di ruang hampa ini, napas terasa seperti kontrak antara dirinya dan mesin.

Ia hidup bukan karena ingin, melainkan karena algoritma mengizinkannya.

Ruang di sekelilingnya hitam, tapi bukan kegelapan biasa—melainkan ketiadaan yang bernafas.

The Void bukan sekadar tempat; ia kehendak.

Julia merasakan tekanan tak terlihat merayap ke kulitnya, bukan fisik, melainkan psikis. Dingin yang tidak berasal dari suhu, melainkan dari kesadaran: bahwa ia meluncur menuju sesuatu yang tidak dapat dimengerti, sesuatu yang mungkin menelan seluruh makna hidupnya.

Ia menatap layar status terakhir sebelum sistem memasuki low braking sequence:

FLIGHT TELEMETRY

- SPEED: MACH 19

- DIRECTION: DAYAN VECTOR 04°N / 019°E

- STATUS: DESCENT MODE

- HEAT: CRITICAL

- SHIELD: 43%

- PSYCH: UNDEFINED

Ia menarik napas panjang—sebuah refleks manusia terakhir sebelum gravitasi The Void mulai berbicara.

VI. Hitungan Mundur Menuju Kehampaan

“Initiate low braking sequence.”

Suara sistem berbunyi seperti witir virtual.

Ruang di sekeliling Julia memucat.

Ia merasa sedang jatuh — bukan ke bawah, melainkan ke dalam.

Sepuluh detik sebelum pengereman.

Waktu menebal. Setiap detik terasa seperti setahun dalam rahim mesin.

Denyut reaktor di dadanya berdetak dua kali lebih cepat dari jantungnya.

Ia menutup mata, dan untuk sesaat, ia bisa mendengar dirinya sendiri hilang.

Sembilan detik.

Bau besi karat mengisi helmnya.

Bukan bau mesin, tapi bau kenangan.

Ia teringat barak Vrishchik — tawa Jaxon, gumaman Marla, dan asap rokok Ono yang menari di udara.

Kini semua itu berubah menjadi residu data di sistem recall memory.

Manusia menjadi aroma; ingatan menjadi sinyal.

Delapan detik.

Tangannya gemetar, tapi sensor mencatat: stabil.

Suit mengambil alih, menulis ulang tubuhnya.

Manusia tidak lagi bertindak—ia hanya menjadi niat yang dieksekusi algoritma.

Tujuh detik.

Napas melambat. Suit menyesuaikan ritme.

Dingin merayap dari tulang belakang ke tenggorokan, seolah mesin sedang mengajarkan tubuhnya cara mati dengan sopan.

Enam detik.

Navigasi terkunci. Dayan kini memenuhi visor—gelap, besar, seperti tengkorak paus kosmik yang terapung di lautan bintang.

Julia ingin berdoa, tapi tidak tahu kepada siapa.

Lima detik.

“Semua akan baik-baik saja,”

suara itu keluar dari bibirnya, tapi terdengar asing.

Mungkin suara seseorang yang lebih berani dari dirinya.

Mungkin gema dari arwah di dalam suit.

Empat detik.

Koordinat akhir dikunci.

Visor menampilkan siluet dirinya sendiri di stasiun kosong—bayangan masa depan yang menatap balik.

Ia sadar, waktu bukan lagi garis, tapi lingkaran yang menelan dirinya.

Tiga detik.

Ruang hampa terasa basah.

Ia seperti mendengar suara air menetes di dalam helmnya—padahal tidak ada air di sini.

Mungkin itu suara kesadarannya yang bocor.

Dua detik.

Napas terakhir sebagai manusia bebas.

Setelah ini, setiap tarikan napas adalah fungsi sistem.

Ia bukan Julia lagi, hanya Rose Unit 3768AX.

Satu detik.

Dada menegang. Reaktor nuklir meraung seperti hewan purba yang menolak padam.

Cahaya putih menyapu visor.

Dan dalam ledakan sunyi itu—waktu berhenti.

Di antara satu detik terakhir dan keheningan sesudahnya, Julia merasa sesuatu yang tak bisa dijelaskan:

bukan rasa takut, bukan rasa lega—melainkan ketiadaan yang sempurna.

VII. Hujan Panah Api

Pengereman selesai. Tubuh Julia berhenti meluncur, tapi waktu belum berhenti memburunya.

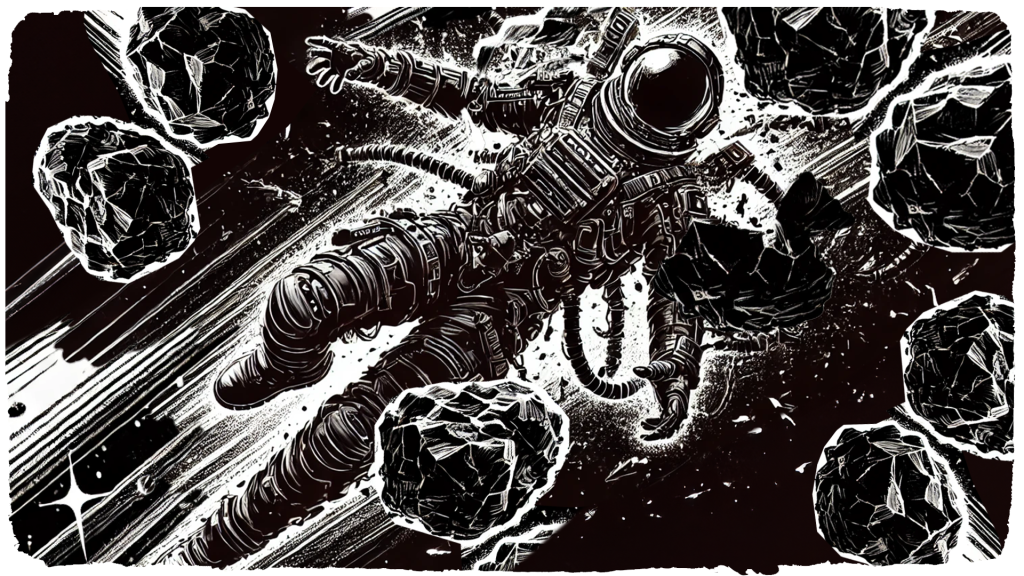

Tiba-tiba—

ALARM.

Nada tinggi, menusuk, seperti jeritan roh yang ditarik dari tubuhnya.

Radar menjerit.

Cahaya merah berkedip liar di dalam helm, menumpahkan amarah mesin. Sistem mendeteksi badai puing—dan gas plasma yang bergerak dengan kecepatan tak terukur.

Julia tahu jalur ini seharusnya aman. Ia memeriksa peta ratusan kali. Tapi semesta tidak peduli pada perencanaan manusia. Puing datang seperti hujan panah api, disusun oleh tangan tak kasat mata yang ingin menulis ulang takdirnya.

“Formasi bertahan!”

Suaranya pecah di saluran komunikasi.

Statik menjawab, seperti tawa dingin dari ruang kosong.

Lee kena pertama.

Sebuah puing menembus pelindungnya, menyalakan ledakan kecil. Tubuhnya berputar di ruang hampa, terbakar perlahan, hingga lampu suit-nya padam.

Satu bintang mati dari konstelasi kecil mereka.

“LEE!”

Statik menggema—respon kosong dari semesta yang tidak peduli.

Jaxon menyanyi di tengah kekacauan, separuh bait lagu rakyat dari planetnya:

“And the stars, they sing in silent ton—”

Puing memotongnya di tengah nada.

Lagu itu tidak pernah selesai.

Marla berteriak nama Zara.

Dua bayangan meluncur ke arah berlawanan—seperti tangan kematian yang ingin berpelukan.

Ledakan ganda. Dua lampu padam di dashboard.

Hening.

Hanya gema ketukan jari Zara di memori Julia: satu–dua–tiga–empat… berhenti di tujuh.

Hitungan yang tak pernah sampai sepuluh.

Ono bertahan paling lama.

Manuvernya presisi, tubuhnya lentur di antara badai.

Tapi ruang hampa punya cara membunuh bahkan yang paling gesit.

Sebuah serpihan kecil—tajam, cepat, sunyi—menembus bagian leher suit-nya.

Ia sempat mengirim potongan koordinat:

“37.4°N… 127.0°E…”

Lalu sinyal padam.

Seperti siaran dari peradaban yang punah.

Satu per satu, layar komunikasi berubah menjadi kuburan digital. Wajah-wajah yang hidup kini membeku dalam potret kematian, lengkap dengan timestamp. Monumen dingin bagi mereka yang jatuh di medan perang tanpa tanah.

Kesepian datang lebih cepat daripada gravitasi. Lebih berat daripada reaktor di dadanya. Julia menatap kehampaan yang dipenuhi sisa tubuh dan cahaya padam, lalu menyadari sesuatu: bahwa di ruang tanpa suara, jeritan hanya menjadi bentuk lain dari doa.

Ia menutup mata.

Dan di antara statik yang memekakkan telinga, ia mendengar sesuatu seperti napas terakhir —mungkin napasnya sendiri, atau mungkin semesta yang ikut berduka.

VIII. Pendaratan di Kuburan

Ruang hampa kembali sunyi.

Seperti setelah doa panjang yang tak dijawab siapa pun.

Julia memacu thruster. Reaktor meraung di dada, liar, haus pembalasan. Ia mendorong mesin hingga melewati ambang aman.

Warning indicators berkedip-kedip, tapi ia tak peduli.

Kesedihan berubah menjadi amarah; amarah menjadi bahan bakar.

Ia menabrak permukaan Dayan dengan keras.

Dentuman logam melingkar bagai gong kematian.

Suit menahan guncangan, tapi tulangnya bergetar seperti kawat di dalam peti resonansi raksasa.

Sepatu magnet mengunci dengan bunyi klik—

seperti penutup peti mati di akhir simfoni perang.

Ia berdiri di atas permukaan dingin itu: logam tua, hitam berdebu, lapuk oleh waktu.

Langit di atasnya bukan langit, melainkan rongga tanpa arah.

Di sini, bintang tidak bersinar—hanya cahaya jauh yang tampak seperti luka yang belum sembuh.

“Pusat Komando, ini Julia. Apakah kalian dengar?”

Statik menjawab.

Suara hampa yang bergulung di telinganya, seperti laut tanpa gelombang.

“The Hope, ini Sersan Rose. Tim… hilang. Saya sendirian.”

Statik makin keras.

Gemeretak, berbisik seperti badai kecil di radio tua.

“Lee, Jaxon, Marla, Ono, Zara… siapa pun… dengar aku.”

Tidak ada balasan.

Hanya gema suaranya sendiri yang dipantulkan baja kosong Dayan.

Ia seperti berbicara pada kuburan yang memantulkan jeritan orang hidup.

Julia mematikan saluran komunikasi.

Hening segera turun, lebih berat dari gravitasi planet mana pun.

Untuk pertama kalinya dalam waktu yang terasa seperti keabadian,

ia benar-benar mendengar suara napasnya sendiri.

Hembus panjang.

Tarikan pendek.

Statik kecil dari respiratornya.

Napas itu — satu-satunya hal yang masih menandakan bahwa ia belum sepenuhnya mati.

Ia menatap horizon Dayan.

Reruntuhan stasiun itu menjulang di kejauhan seperti monumen bagi peradaban yang lupa caranya berdoa.

Setiap struktur tampak seperti huruf purba, menulis sesuatu dalam bahasa yang sudah dilupakan semesta.

Julia berjalan perlahan.

Langkah pertama terasa berat, seolah tiap langkah menarik seluruh masa lalu bersamanya.

Langkah kedua, tubuhnya menyesuaikan.

Langkah ketiga, kesadarannya mulai menerima: bahwa semua ini nyata.

Ia berada di kuburan bintang.

Dan mungkin, kuburan dirinya sendiri.

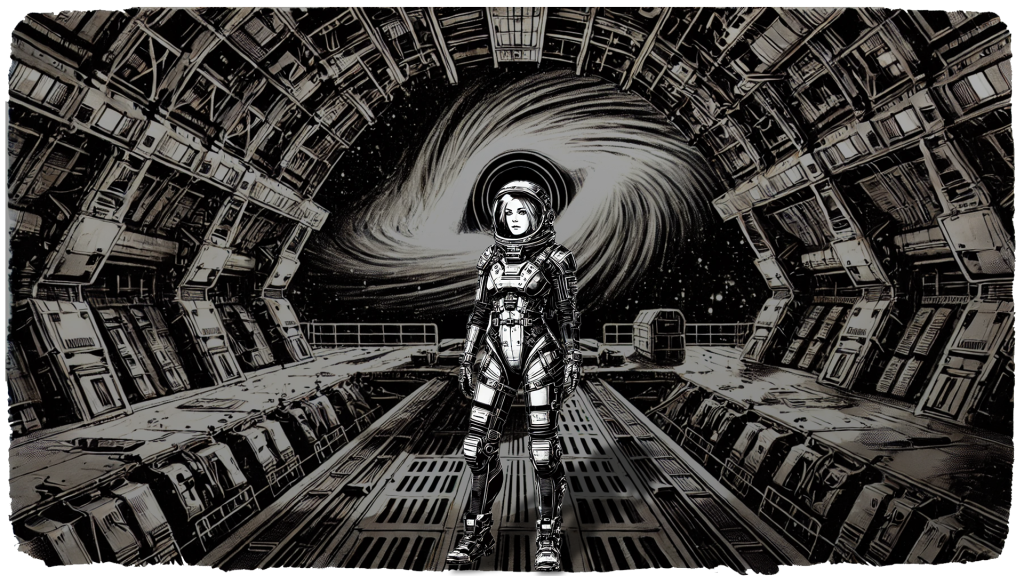

IX. Kelahiran dari Cahaya

Kilatan putih membelah kabut abu-abu Dayan.

Cahaya itu tidak datang dari langit—karena di sini langit sudah mati—

melainkan dari celah realitas yang retak.

Retina Julia terbakar oleh ledakan foton.

Refleks, ia menutup mata, tapi sistem auto-dim sudah lebih cepat.

Visor menggelap, menyesuaikan kontras agar ia tidak buta.

Ia tahu gejala itu.

Hyperjump.

Sebuah portal kecil, mustahil, terbuka di tengah kehampaan.

Dari sana, sosok kecil keluar, melangkah perlahan seperti mimpi buruk yang menemukan wujudnya sendiri.

Bocah itu tidak lebih dari bayangan manusia.

Nanosuit-nya pekat—sehitam lubang hitam—menyerap setiap cahaya di sekitarnya.

Cahaya yang menyentuhnya tidak memantul, melainkan lenyap.

Siluetnya tidak bergerak; dunia di sekelilingnya yang bergetar.

Bukan bocah biasa. Julia tahu, bahkan sebelum matanya sempat menyesuaikan.

Hanya satu klan yang memiliki teknologi untuk membengkokkan ruang dan waktu seperti ini:

Didymoi.

Nama yang selalu datang bersama kehancuran.

Mereka bukan pasukan, bukan diplomat, bukan penyelamat.

Mereka adalah anomali yang berjalan, penyakit di dalam jaringan semesta.

Di mana mereka muncul, tatanan hancur, gravitasi menekuk, sejarah menulis ulang dirinya.

Julia menarik napas.

Reaktor di dadanya berdenyut cepat, memberi sinyal bahaya.

Suhu internal naik beberapa derajat.

Adrenalin mesin dan daging berpadu menjadi satu bentuk ketakutan baru—

bukan takut mati,

tapi takut kehilangan batas antara dirinya dan kegelapan yang datang.

“Sialan.”

Kata itu nyaris tidak terdengar, tenggelam oleh dengung reaktor.

Tapi bocah itu menoleh, seolah mendengar kata yang tak pernah diucapkan keras-keras.

Ia memiringkan kepala.

Gerakannya pelan, seolah waktu di sekitarnya berjalan lebih lambat.

Dari balik helmnya yang gelap, Julia merasa tatapan itu menembusnya—

dingin, presisi, tanpa niat baik maupun jahat.

Senyum tipis muncul di wajah bocah itu.

Bukan senyum manusia.

Lebih menyerupai refleks ruang itu sendiri yang menirukan emosi.

Dan pada detik itulah Julia mengerti:

kadang, kelahiran bukan permulaan.

Ia adalah kelanjutan dari kematian yang belum sempat diselesaikan.

Cahaya dari hyperjump perlahan padam.

Kabut kembali menutup langit Dayan.

Dunia menjadi sunyi lagi—

namun Julia tahu, sesuatu telah berubah di antara tarikan napasnya dan hening yang baru lahir itu.

Akhir dari Bab 1: Menatap Akhir Semesta dari Balik Kacamata Hitam.

Notes WIP untuk lanjut nulis: